Echelle Spektrograph

Aktuelle Versuche konzentrieren sich auf einen gewichtsarmen und kompakten Echelle-Spektrographen. Ein wesentliches Merkmal dieser Geräte ist die Arbeit in hohen Gitterordnungen und der Verschwendung des meisten Lichtes, was bei kleineren Teleskopen der Amateure wegen sehr geringer Lichtausbeute problematisch ist. Deshalb waren wir bislang dieser Version des Spektrographen gegenüber zögerlich. Aus bautechnischem Grunde heraus reizte es uns aber nun doch, eine eigene Version zu entwickeln. Als Querzerleger (Crossdisperser) wählten wir aus lichtausbeuterischem Grunde ein 60°-Prisma. Ein gewisser Nachteil ist zwar die 1/λ^3 abhängige Stauchung (Spreizung) im roten (blauen) Spektralbereich der prismatischen Dispersion, die wir aber gerne akzeptieren; denn er führt lediglich zu unterschiedlichen Abständen der Spektralstreifen (siehe unten). Die Skalierung der Wellenlängen bleibt unberührt.

Prisma Gitter

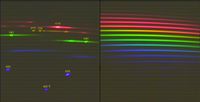

Erste Ergebnisse zeigen die folgenden Aufnahmen von Laborlichtquellen.

Energiesparlampe Glühlampe.

Energiesparlampe Glühlampe

Durch die Verwendung einer Lochblende von ca. 0,2 mm lässt die Auflösung noch zu wünschen übrig. Entscheidende Verbesserung wird mit Einsatz eines Kurzspaltes (25x500 µm) erreicht.

Die spektrale Anordnung wurde so geändert, dass die grüne Linie im Zentrum steht. Die Länge des Kurzspaltes ist noch zu groß und führt zu Überlappungen der Spektralstreifen, was bei Verwendung eines Kurzspaltes von 25x125 µm lösbar wird. Die Anfertigung solcher Spalte ist zwar nicht trivial, lässt sich aber mit Standlupen, Rasierklingen und Schlitzblenden aus der Elektronenmikroskopie (www.plano-em.de) bewerkstelligen. Damit "haben wir zunächst die Sonne ins Visier genommen".

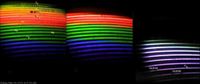

ohne Filter IR-Filter Blaufilter

Tageslichtspektrum des Morgenhimmels. Der verwendete Kamerachip ist unempfindlich im Blauen. Links ohne Filter, mittig mit IR-Filter, rechts mit Blaufilter (Anhebung der Verstärkung, was teilweise zu Überstrahlungen führt). Über charakteristischen Linien sind die verursachenden Elemente angegeben.

Richard Walker führte die Verwendung von Glimmstartern zur Kalibrierung der Wellenlängenskalen ein, und die Spektren dieser Referenzleuchten sind mittlerweile gründlich untersucht. Sie sind zunehmend beliebt, und deshalb haben wir getestet, ob unser Echelle-Spektrograph für derart schwache Lichtquellen empfindlich genug ist. Links sieht man den starken IR-Anteil eines Glimmstarters von Philips, der mit IR-Filtern unterdrückbar ist (Mitte). Das Spektrum eines unbekannten Objektes (hier nur Tageslicht) lässt sich durch Überlagerung mit der Referenz (rechts) wellenlängenmäßig bequem einschätzen.

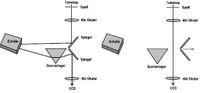

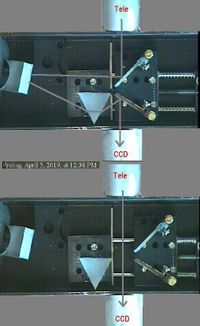

Der Aufbau ist so ausgeführt, dass der Spiegelblock zur direkten Beobachtung von Objekt und Spalt verfahren werden kann (oben rechts). Sind Objekt und Spalt auf Flucht, dann wird zur Spektroskopie der Spiegelschlitten in seine Ursprungsposition gebracht (oben links).

Praktische Realisierung: oben die Spektral-, unten die Objektfindungsposition. Strahlengänge sind grau eingezeichnet. Die Verschiebung des Spiegelblockes ist natürlich zwecks berührungsfreier Bedienung motorisiert.